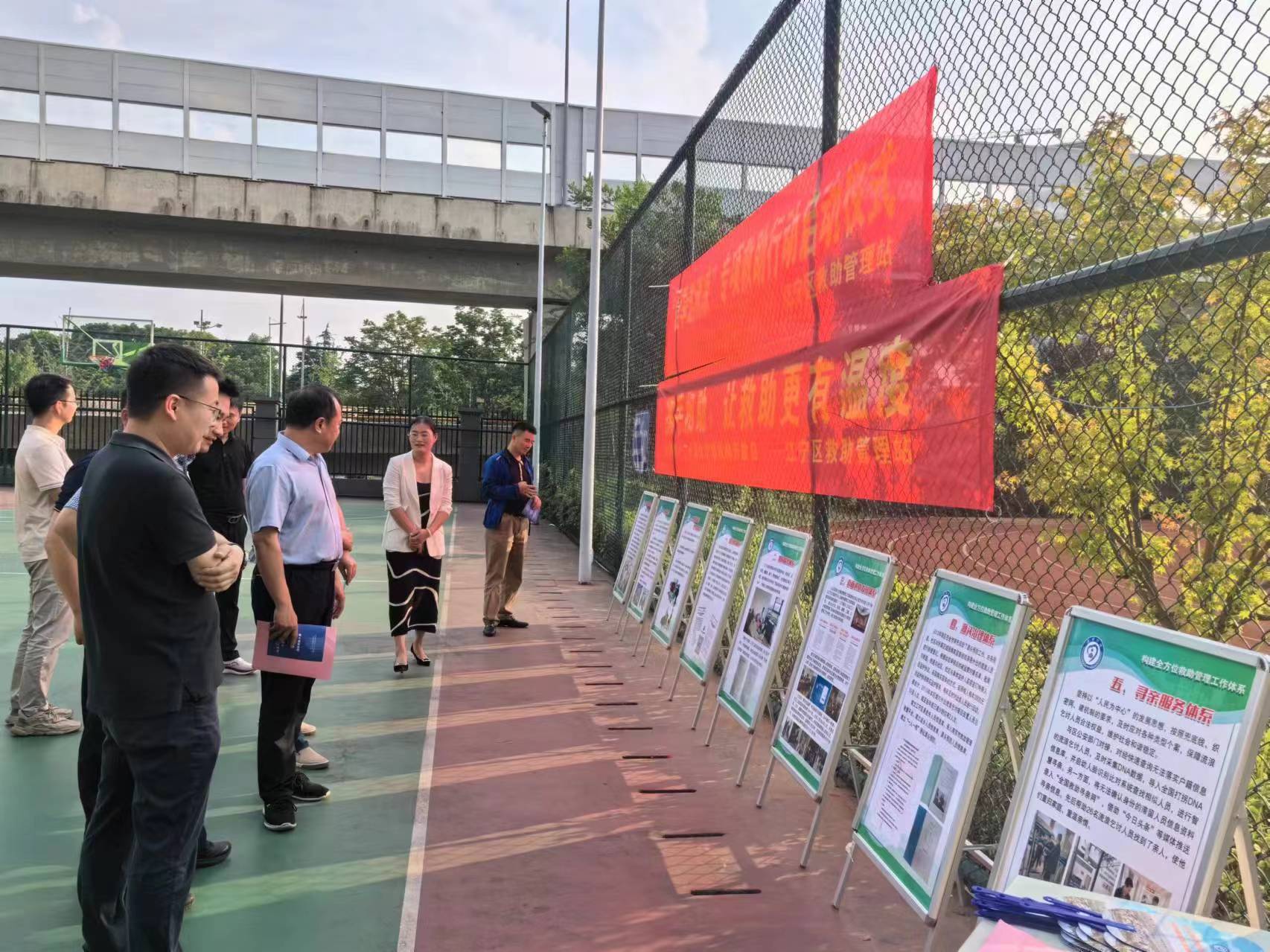

在第十二个全国“救助管理机构开放日”到来之际,近日,区救助站邀请人大代表、政协委员、党代表以及群众代表等走进救助站参观,了解我区的救助工作的日常情况,让大家“零距离”接触流浪乞讨救助工作,了解日常运转工作流程、救助保护政策法规,营造全社会支持关心流浪乞讨人员的良好氛围。

据了解,2013年我区在全市率先启动了流浪乞讨人员的源头预防工作。按照属地管理原则,由各街道、社区对所属区域困难家庭曾经或容易外出的流浪人员进行排查登记、梳理汇总,区救助站根据多年来救助返乡人员的信息情况,确定被监管对象并登记在册,每年进行动态更新,今年确定的被监管对象为43人。根据动态审核后的被监管对象名单,区民政局与街道、街道与社区、社区与具体监护人层层签订特殊人员监护协议,并购买了监护服务,杜绝或减少此类人员外出流浪,保证其生命安全。同时,按照抽查率100%的标准,每年及时对此类人员进行回访,查看被监护人生活状况,形成闭环。据统计,2013年本区域内外出流浪乞讨接回安置人员达50多人次,而今年,截至目前仅有2人次。

此外,我区还构建街面巡查发现体系,成立由公安、民政、城管、卫健、公交集团等部门和各街道组成的流浪乞讨救助管理工作专班,建立信息共享机制;建立完善街面长期滞留人员信息库,组织多部门和基层救助力量常态化开展街面巡查。2023年"寒冬送温暖"专项救助行动期间,共开展区一街道一社区三级层面街面巡查10414次,出动人员26048人次,开展民政、公安、城管和街道联合巡查8次。

我区还构建了“咨询引导在社区、过路救助到街道、过夜救助进站点、危重或精神病人进医院”的衔接无缝隙、地域全覆盖的工作格局,强化基层发现报告和末端处置能力。目前,10个街道设置救助督导员,216个社区配备救助协管员,还按照 “有便利的区域位置、有统一的救助标识、有实用的服务场所、有专门的工作人员、有美观的实体环境、有上墙的管理制度、有标准的工作台账、有统一的热线电话、有多元的救助服务”等“九有”标准,建设了18家街道救助服务点,其中3家被确定为市级街道救助服务点。街道救助服务点为流浪乞讨人员提供临时休息、方便餐食、联系亲属等就近就便服务,努力打造街道救助示范点成为街面救助的“警务服务站”。

据了解,我区高度重视流浪乞讨人员救助工作,投资4000万,按照国家三级站的标准,在上坊片区规划建设新的救助大楼。新救助大楼占地面积10亩,建筑面积3800平方米,根据救助对象的实际需要,分为办公区、救助区和生活区,设置床位60张,即将在今年投用。新救助站建成后,将进一步提升我区救助能力,切实保障被救助人员的合法权益。

通讯员 沈亦珠 张宁

记者 王雯琦

热门评论